はじめに

これまた別に私は光学系の専門でも、レンズ設計をしたことがあるわけでもないので、あくまでユーザーとしてのにわか知識なのですが、先日のイメージセンサの種類の話に続けて、少し書いてみたいと思います。

以前、魚眼レンズと広角レンズの違いがついてないひとと話がかみ合わなかったりした経験もあり、案外よくわからないままカメラを使っている画像処理研究者も多い気がします。AIなどで高度な画像処理技術を扱ってる人も増えてきましたが、撮影の為にカメラとあわせてレンズを選ぶのに最低限の知識はあった方が良いと思いますので、少し書いてみます。特に、絵が写れば何でもいいようなケースほど、どれを選んでいいかわからない、という事になりがちです。

なお、現代的にイメージセンサーを使ったカメラを前提に話を書きます。

レンズの種類

普通のレンズ(エントセントリックレンズ )

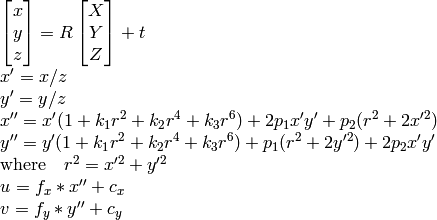

いわゆる普通のレンズで、広角レンズ/望遠レンズ/マクロレンズなどすべてこのくくりになります。いわゆるピンホールレンズモデルが適用可能であり、遠くのものが小さく、近くのものが大きく、直線が直線に写るレンズです。

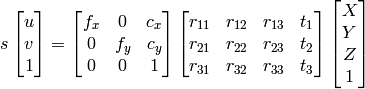

OpenCV のページから引用させてもらうと、3次元の(X,Y, Z)座標が、センサーの二次元の(u, v)座標に対して、下記のような写像が定義できる世界です。

ただし、これは理想論であり、実際にはレンズ歪が発生する為、ステレオ計測など厳密な計測目的では歪み補正を行う事も多く例えば下記のような補正式などがよく使われるようです。

魚眼レンズ

魚眼レンズもいろいろな種類があるのですが、広く写せるのが魚眼レンズだと思っている人も多いかと思いますが、個人的に最も重要なのが、極座標系で撮影されることだと思います。

等距離投影、等立体角投影、等角投影、正射投影などいろいろな種類があるそうなので、世界地図の図法に似ていますね。

逆に言うと、画角(写せる範囲の角度)が狭くても、極座標系に写るなら魚眼レンズと言っていいのではないかと思います。

もっともよく見かけるのが、等距離投影で各ピクセルの画像中心座標からの距離で角度が決まるものです。よく360度パノラマ撮影で半球の範囲を表すときのフォーマットもこんな感じですね。

魚眼レンズでは直線が直線にならないという特徴があります。

テレセントリックレンズ

おもに製造分野などでよく使われるようですが、遠くも近くも同じ大きさで写るレンズです。

その特性上、レンズ経で写せるサイズが決まるため、巨大なレンズが多いです。製造系の展示会など行くととても大きいものが並んでいてなかなか圧巻です。

先日の記事で、モノクロカメラだとサブピクセルレベルで精密に位置やサイズが測れるという話に少し触れましたが、そのような技法と組み合わせると計測対処の距離に依存せずに正しく大きさが測れるなどのメリットがあるため、ある意味反則的な便利さがあると思います。

画像処理におけるパターンマッチングでも、スケールが固定できるのは何とも嬉しい話で、特にFPGAなどだと画像の拡大縮小は面倒ですので、こういうものも選択肢としてありかもしれません。

レンズの選び方

レンズマウント

これはまあ、取り付けにあたって着くつかないが見てわかるのであまりトラブルにはなりにくいと所かとは思いますが一応触れます。Fマウントとか、Cマウントとか、CSマウントとかいろいろありますが、合うものを買いましょう。

センサーサイズ

レンズを選ぶ際に最初に見ないといけないのがセンサーサイズです。なぜならこれがあっていないと、真ん中だけ何か丸く写っていて周りが真っ暗、みたいな事が起こります。

レンズにはイメージサークルと言うものがあり、カタログスペック通り像を写せる円状の領域が決まっています。そしてカメラ側には、利用しているセンサーサイズとして、しばし 1/2インチだとか、2/3インチだとかセンサーの直径が記載されていますのでセンサーをイメージサークルに収めないといけません。

レンズにも2/3インチ型とか書かれているので、少なくともセンサーサイズより大きいものを買いましょう。ここに関してはある程度大は小を兼ねる部分はあります(本当は鏡筒内で余計な内部反射をさせない意味で適切なものがいいのですが)。

焦点距離

次に焦点距離です。画角(写せる範囲)を決めるもので、ものすごくアバウトに言うとピンホールレンズを想定したときのセンサーとピンホールとの距離です。

センサーサイズに対して、焦点距離が小さいほど広く写り(広角)、焦点距離が大きいほど狭く写ります(望遠)。大雑把に下記のような感じで、センサーサイズと焦点距離を知っていれば概ね写る範囲が計算できます。

実際にはピンホールではないので、像側と対物側で2つの焦点があったりするのですが、大雑把にレンズを選ぶだけであればまずはピンホールを思い浮かべることで試算ができます。

焦点を変えられるいわゆるズームレンズもありますが、固定焦点レンズも多数ありますのでよく見て買う事が重要です。

F値

F値もとても重要です。レンズの焦点距離を有効口径で割った値で、レンズの明るさと被写界深度に関係します。また有効口径部分はいわゆる「絞り」によって操作することもできる部分です。値が小さいほど明るくなり、かわりに被写界深度(ピントの合う距離範囲)が狭まります。映像効果としてわざとピントが合っている部分を狭くして周りをボカシたいときもありますし、その逆もしかりです。

止まっているものが相手なら明るさは露光時間(シャッタースピード)でも変更できますので、いろいろとトレードオフのある項目です(動く物体はシャッター速度が遅いと動きブラーが起こる)。

F値も絞り付きのレンズだと調整できますので、範囲を把握しておくことが重要です。

解像度(MTF曲線など)

レンズには解像度もあり、2Mピクセル対応のようなことが書かれていたりします。逆に高解像度すぎるとBAYER配列でモアレなどを起こす例もあり低解像度のイメージセンサーでは光学ローパスフィルタを入れる例などもあるようです。

またレンズの向きや方向でも解像度はあり、MTF曲線という白と黒のラインペアのコントラストの劣化をグラフにしたものが示されているケースもあります。

このあたりは精密計測をする場合以外はさして気にしなくていい場合もあるのですが、折角の高解像度のセンサーに低解像度のレンズをつけて「綺麗な絵にならない」と嘆くのももったいないですので、レンズにも解像度があることを覚えておくとよいかと思います。

波長(赤外対応など)

通常はここはあまり気にしなくてもいいのですが、モノクロカメラや、赤外カットフィルタを外してカラーセンサーで特殊撮影をする場合などは気を付けておく必要があります。

ご承知の通り、屈折率は波長によって異なるため、1枚のレンズを通り抜けるときに光は波長別に異なる方向に折れ曲がります。これをそのままだと色のにじみ(色収差)として写ってしまうので複数のレンズを組み合わせて最終的につじつまが合うように作られているそうです。

しかしながらここに設計想定外の波長が入ってしまうとそこはピントが合わないことになりかねません。撮像範囲に赤外も加える場合は赤外対応レンズを選ぶことが望ましいです。

監視カメラなどの用途で、昼は可視光で写し、夜はフィルタを変えて赤外照明で撮影するようなカメラもあります。

おわりに

ざっと書いてみましたが、私もわりと理解しないまま使ってるなと反省する部分もありました。専門家ではないので嘘を書いてしまっている部分もあるかもしれませんが、詳しい方ご指摘いただければ幸いです。

デバイスの特性がわかっていれば、それをアルゴリズムに反映させることで、新しい研究の切り口が開けることもあります。特に画像処理とイメージセンサやレンズは切っても切れない関係なので引き続き私も勉強していければと思う次第です。

おまけ(カメラキャリブレーション)

ステレオカメラ計測などをやっていた経験も少しあり、カメラキャリブレーションの大変さは身に染みているのですが、その際に物理的なカメラの配置と画像処理結果を整合させるというときにレンズの仕組みをある程度知っていることがとても重要でした。

OpenCV のドキュメントで言うとこことか、こちらのブログ記事とかとてもお世話になりました。一方で画像処理はしばしピンホールモデルなので、実際にはどこなの?、 対物側主点とはちがうの? とか、もうちょっと造り勝手の話で、ワーキングディスタンスとかフランジバックとかいろいろな用語に苦しめられました。

光学の世界って奥深いですね。この領域のプロの方には頭が上がりません。1ユーザーとしてせめて「有難く適したものを買ってきて使える」ようになりたいなと思います。

![図解入門よくわかる 最新レンズの基本と仕組み[第3版]](https://m.media-amazon.com/images/I/519TSV0o-gL._SL500_.jpg)

コメント